Ein Tempelaufenthalt in Japan lieferte keine buddhistische Erleuchtung. Erstaunliche Erkenntnisse bleiben trotzdem. Über Geheimnisse, Wahrnehmung und Geräuschempfindlichkeit auf dem Berg Koyasan.

Eine längere Geschichte in 3 Kapiteln und einer Nachwirkung

Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, rascheln…vorbei. Der ein Meter neunzig Mann aus den Niederlanden, der schräg hinter mir sitzt, hat erneut die Position gewechselt. Meine Konzentration auf den Atem ist augenblicklich dahin, der Drang, es ihm nachzutun hingegen unerträglich groß. Schneidersitz tut weh. Verdammt weh. Ich muss die Beine ausstrecken. Sofort.

Es ist der erste Abend in einem buddhistischen Tempel auf Japans heiligem Berg Koyasan. Die erste Meditation hat gerade erst begonnen und ich sehe mich bereits mit der schmerzhaften Erkenntnis konfrontiert, die wahrscheinlich schlechtesten Voraussetzungen für einen drei Tage und sechs Zeremonien währenden Ausflug in den Buddhismus mitgebracht zu haben: Ich bin ungelenkig und schlecht dehnbar. Fast noch mehr aber quält mich die Vorstellung, mit meiner Unruhe ebenfalls die Stille in dieser ehrwürdigen Halle zu unterbrechen und Schuld am Konzentrationsverlust der anderen Anwesenden zu sein. Doch ich halte es nicht aus, verlagere Beine und Gewicht. Extra vorsichtig und extra langsam, was die Geräuschentwicklung dummerweise mehr in die Länge zieht als eindämmt. Zudem muss ich am Ende feststellen, dass die alte Position wesentlich bequemer war. Ich frage mich, wie viele der vierzig unendlichen Minuten bereits vergangen sind und beschließe nicht auszurechnen, wie viele Minuten in dieser Pose mir in den nächsten Tagen noch bevorstehen. Vor meinem inneren Auge erscheint das Buchungsformular der Koyasan Shukubo Association aus dem Internet. Maximal drei Übernachtungen in einem Tempel – man nennt es Shukubo – waren darüber auf dem Berg Koyasan buchbar. Ist diese Begrenzung womöglich gar nicht auf die allgemeine Anziehungs- und Nachfragekraft einer Unesco Weltkulturerbe Stätte zurückzuführen, sondern eine Art Selbstschutz für sich selbst überschätzende Besucher?

Dass ich bei diesem kurzen Besuch nicht die Buddhaschaft erlangen kann, war klar. Dass ich bereits an einer entspannten Position beim Meditieren scheitern könnte, ist mir allerdings nicht in den Sinn gekommen.

Ich beneide die beiden Japaner und den Indonesier, die vor mir auf dem roten Teppichboden sitzen. Regungslos, mühelos, entspannt, so wirkt es jedenfalls von hinten. Ich sehe aufrechte Rücken, locker herabhängende Schultern und Arme, geschmeidig gekreuzte Beine, vermutlich sogar zum stabilen Lotussitz, bei dem die Füße auf weichen Oberschenkeln gebettet werden können, was ich angesichts meiner demnächst brechenden Fußknochen jetzt sehr gerne beherrschen würde. Das Sitzkissen unter meinem Hintern nützt in Sachen Entlastung leider: nichts.

Weiter vorne, auf der anderen Seite einer hölzernen Schwelle geht die schwache Beleuchtung von der reich behangenen Decke in so tiefe Dunkelheit über, dass ich den Altar kaum und eine möglicherweise anwesende Buddhafigur im Hintergrund überhaupt nicht erkennen kann. Auf einer speziellen Vorrichtung vor dem Altar sitzt das Tempeloberhaupt, der Priester trägt einen schwarzen, mit Goldornamenten verzierten Kimono. Seitlich sitzen drei dunkel gewandete Mönche, zwei links, einer rechts, alle regungslos und kerzengerade in ihre Meditation versunken. Der süßlich-weihrauchige Duft von Räucherstäbchen hängt in der Luft, die Halle strotzt vor Spiritualität, der perfekte Rahmen um…Augen zu. Neuer Versuch. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, Telefon…vibriert irgendwo. Dann wieder raschelnder Positionswechsel: der Niederländer, seine Frau, mein Mann, die gebrechlich anmutende, ältere Japanerin, ich. Abwechselnd werden wir zum Störfaktor, behindern uns selbst – vielleicht auch nur mich – in der Kontrolle über Atem und Körper. In der kurzen Begrüßungsansprache des Priesters hörte sich das Unterfangen Meditation noch ganz einfach an:

„Relax – straight back – cross legs – breathe in – breathe out – count.“

Das waren seine Worte, zumindest die mir verständlichen, denn an das Englisch des Priesters muss ich mich erst noch gewöhnen. Ganz im Gegensatz zu der angenehm sonoren Stimme, mit der er die Worte vortragen hat, dieser hochgewachsene, kahl geschorene Mann, der wirkt, als könne nichts und niemand auf der Welt ihn aus der Ruhe bringen. Dazu das unergründliche Lächeln um Mund und Augen, irgendwo zwischen tiefster Zufriedenheit und Allwissenheit, irgendwie passend zu den englischen Silbenrätseln, die er mir mit manch einer Betonung aufgegeben hat. Dann, als hätte der Priester meine Gedanken empfangen, setzt er mit den Mönchen zu einem abschließenden Mantra an. Die vierzig Minuten sind vorbei. Ich bin erleichtert. Endlich kann ich aufstehen. Doch der Priester hat noch etwas zu erzählen. Erst auf Japanisch, dann auf Englisch. Ein kurzer Blick auf die Geschichte, die vor langer Zeit auf diesem heiligen Berg begann.

Im Jahr 816 gründete ein Mönch namens Kukai ein Kloster auf dem Berg Koyasan. Der Berg entwickelte sich daraufhin zum japanischen Zentrum des sogenannten Shingon Buddhismus, welches sich über bewegte Jahrhunderte hinweg halten sollte. Shingon Buddhisten glauben an Erleuchtung in diesem Leben. Ihre Lehre ist geheim und wird nur von Meister zu Schüler weitergegeben. Das Geheimnis liegt in Mantra, Meditation, Mandala, Zeichen und Ritualen.

Der Priester kommt auch auf sich selbst zu sprechen. Er erwähnt ein Hot Spring Ressort, welches er mit Freunden besucht hat und gibt mir bei der Schilderung einer damit verbundenen Erfahrung erneut linguistische Rätsel auf. Seinen Vortrag schließt er mit einem nach Erkenntnis klingenden Statement: „I´m a tree. I´m a bird. I´m a flower. I´m a table.“ Er hält kurz inne, lässt den Blick schweifen und lächelt sein unergründliches Lächeln: „And now your dinner is ready.“

Es ist sicher eine große Ehre, einem Ritual beiwohnen zu dürfen, welches seit mehr als tausend Jahren nur von Meister zu Schüler weitergegeben wird. Ich weiß nicht, ob es spontan ausgerichtet wurde oder etwas mit dem Vollmond zu tun hat. Als die resolute junge Frau von der Rezeption eben, während des Essens mitteilte, dass gleich diese spezielle Zeremonie stattfinden würde, klang es nach einem straffen Zeitplan, der höchste Pünktlichkeit erfordert: „Short after seven. Short after“, verkündete sie in der bereits mehrfach erlebten japanischen Manier, die Dinge mindestens zweimal zu erklären. Da es die Frau auch schon zum zweiten Mal an diesem Tag ziemlich eilig hatte, versuchte auch ich mich mit dem Essen zu beeilen.

Jetzt sitze ich wieder auf dem Boden, diesmal auf einer Tatami-Matte, ohne Sitzkissen, aber in frei gewählter Position mit angewinkelten Beinen und dem unterstützenden Einsatz meiner Hände. Das ist bequemer, wenn auch nicht viel bequemer. Der Raum ist etwa halb so groß wie die Haupthalle, in der wir meditiert haben, die Beleuchtung noch eine Spur schummriger.

Wir, die Tempelgäste, haben uns links und rechts neben einem Altar niedergelassen. Vor dem Altar sitzt ein Mönch, das Kerzenlicht verleiht ihm einen weichen Schein. Kleine Schalen mit Pulvern und Essenzen stehen vor ihm, dazu Hölzer, Sträucher und ein kleines Buch. Der Mönch ist bereits im Ritual versunken. Wortlos formt er mit seinen Händen Zeichen in der Luft, fließend, gezielt und akkurat.

Es ist mucksmäuschenstill, die kleinsten Bewegungsgeräusche mutieren auch hier zur größten Lärmbelästigung. Europäische Verdauungstrakte, unüberhörbar beschäftigt mit der Rohkost vom Abendessen, steigern hin und wieder den Pegel.

Doch den Mönch kann das nicht aus der Ruhe bringen. Konzentriert vollzieht er sein Ritual; zeichnet weiter mit den Händen, wandert mit den Augen auf unsichtbaren Pfaden, streut die Inhalte der kleinen Schalen in eine große Schale. Immer wieder führt er seine Finger durch das kleine Buch. Von rechts nach links, über die senkrechten Schriftzeichen, Seite für Seite, von links nach rechts geblättert. Zieht unverhofft eine Gebetskette aus dem Ärmel seines gelben Gewandes und lässt sie in rhythmischen Abständen durch die Hände gleiten. Irgendwann kommt das Feuer ins Spiel. Der Mönch entzündet die flachen Holzplättchen und Sträucher, ein kleines Flammenmeer wächst heran. Es brennt, es raucht, es lodert und knistert. So lebendig und laut, dass alles Gluckern und Rascheln untergeht. Im Schein der aufkeimenden Flammen bemerke ich es dann: Ein Augenpaar, weiter oben über dem Altar. Ein kurzer Schreck durchfährt mich, denn das Augenpaar schaut zornig und stechend. Doch ehe sich der Schauder festigen kann, zieht mich der Mönch wieder in seinen Bann. Als er das Ritual mit Glockenschlag und Mantra beendet, ist eine Stunde vergangen. Eine Stunde voller Gesten und wandernder Blicke, nahtlos und trotzdem nicht nachvollziehbar. Voller Symbolik und Bewegung und doch voller Ruhe. Ich bin eingehüllt in den Rauch von Feuer und Räucherstäbchen und fasziniert. Der Mönch muss Jahre gebraucht haben, um dieses Ritual zu verinnerlichen.

Mit der Stille in diesem Tempel verhält es sich wie mit der Luft zum Atmen. Sie ist da, aber nicht immer leise. Was in der Luft ein Sturm ist, ist in diesem Tempel die Bewegung. Jede Bewegung erscheint laut und stürmisch. Die der Schiebetüren aus Papier und Leichtholz ebenso wie die der Mitarbeiter, die barfuß über Tatami-Matten rauschen, um den Gästen das Essen zu servieren. Am lautesten aber sind die Schritte in den langen, schmalen Gängen. Wenn die Holzdielen unter den federleichten Sohlen der cognacfarbenen Tempel-Slipper knarren, als käme das Sicherheitsschuhwerk eines Bauarbeiters. Es ist aber auch ein besonderer Boden. World Heritage. Mehrere Schilder weisen unmissverständlich darauf hin, diesen Teil des Weltkulturerbes Koyasan zu schonen. Dazu die üblichen Regeln mit den Schuhen: Straßenschuhe kommen gar nicht erst rein, die bereitgestellten Slipper dürfen nur auf dem Gang und niemals auf Tatami-Matten getragen werden. Für den Toilettengang stehen leicht abwaschbare Kunststoffmodelle in verschiedenen Größen bereit. Von nichts kommt eben nichts. Der Boden sieht aus wie neu.

Man nennt es wohl Achtsamkeit. Natürlich, hier leben ja auch Buddhisten. Beim einführenden Tempelrundgang am Nachmittag, als es die Frau von der Rezeption zum ersten Mal eilig hatte, habe ich das kurz in Frage gestellt. Der Tempel ist groß. So groß, dass das W-LAN kaum um die Ecke reicht und somit in einem eigenen Raum mit Sofa und Fernseher genutzt werden kann. Es gibt über vierzig Gästezimmer für bis zu einhundertzwanzig Personen. Auch wenn wir heute nur acht Gäste sind, wollen Logistik und Organisation wohl überlegt sein: Welche Zimmernummern sitzen beim Essen in welchem Raum? Welche Toiletten, welche Waschstände und welches Bad zu welcher Zeit für Männer, zu welcher Zeit für Frauen? Das gemeinschaftliche, traditionelle Bad – in Japan traditionell sehr heiß und somit auch heizintensiv – hätte ich heute fünfzig Minuten mit der Japanerin und der Niederländerin teilen können. Die Männer, in der Überzahl, hatten zehn Minuten mehr. Doch der Duft vom Feuerritual – er soll noch etwas haften. Ich verzichte auf das heiße Nass und schlüpfe ungebadet in den bereitgestellten Kimono und dann auf das Futon. Das gehört sich zwar nicht in Japan, aber es muss ja keiner wissen.

Wie einer dieser Wecker, die immer schneller klingeln, hat ein Mönch mit einer Folge kraftvoller Glockenschläge zur Morgenandacht in die Haupthalle gerufen. Es ist kurz vor sechs, ich bin noch keine halbe Stunde auf den Beinen, hatte weder Kaffee noch Zigarette. Der Zeitpunkt für ein solches Manöver könnte für meine Ohren nicht schlechter sein und auch die Aussicht darauf, die nächsten vierzig Minuten wieder an meine körperlichen Unzulänglichkeiten erinnert zu werden, hält meine Neugierde auf die folgende Zeremonie in Grenzen. „A-Jikan. Mantra“, hatte die Frau von der Rezeption den Unterschied zur abendlichen Meditation beschrieben und darauf hingewiesen: „Don´t wear pyjama.“ Damit war der bereitgelegte Kimono gemeint.

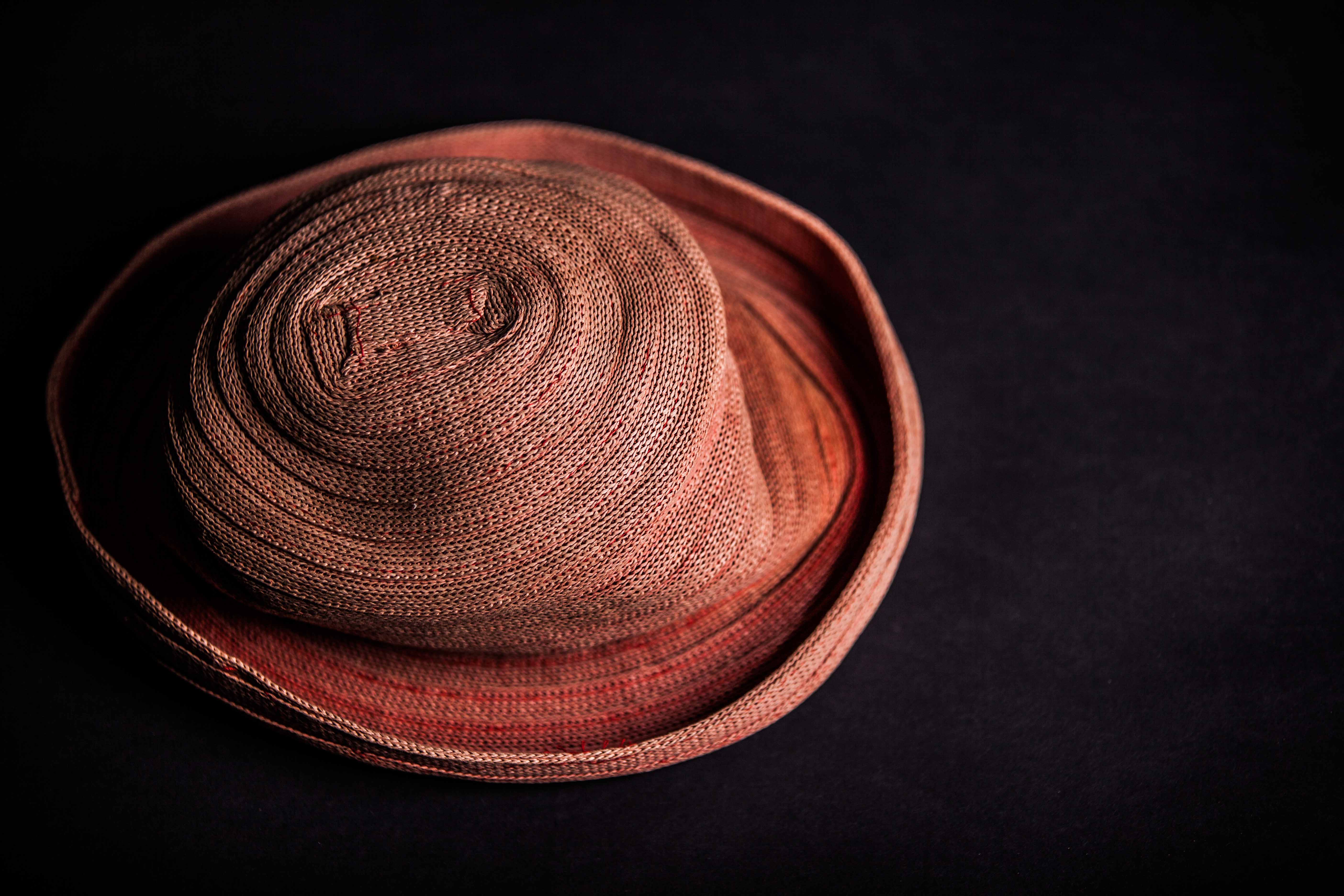

Vor mir auf dem roten Teppichboden sitzen die beiden Japaner, diesmal kniend und auf den Fersen, was im Hinblick auf die heute fehlenden Sitzkissen möglicherweise eine weichere Grundlage liefert als der Schneidersitz. Da ich mich aber daran gewöhnen möchte, kreuze ich die Beine und versuche mich in einer aufrechten Haltung. Dann werden die Flügeltüren geschlossen, die schummrige Beleuchtung entfaltet wieder diese spirituelle Atmosphäre, der eingetretene Priester und sechs Mönche begeben sich nach vorne. Hinter den kunstvoll bemalten Faltwänden aus Papier, die mit etwas Abstand zur Wand schmale Gänge auf beiden Seiten der Halle bilden, bewegen sie sich zum Altar, nehmen ihre Plätze ein und steigen unverzüglich in das Mantra ein.

Ich schließe die Augen, lausche den tiefen, wohlklingenden Stimmen, die melodisch und synchron die immer gleichen Formeln rezitieren. Das ist schön. Sogar sehr schön. Entspannend. Hypnotisierend. Meditativ. Genau. Das ist es.

Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, drei. Einatmen, ausatmen, knarren…hell. Die Tür ist wieder aufgegangen. Die alte Japanerin, offenbar hat sie verschlafen. Die Mönche und der Priester fahren unbeirrt mit dem Mantra fort, also will auch ich unbeirrt weiter atmen, schaffe genau fünf Atemzüge bis: „Tribute to Buddha“, höre ich eine das Mantra übertönende Stimme sagen. Ich öffne die Augen, einer der Mönche ist vorgetreten, um die Gäste aufzufordern, Verehrung für Buddha zu zeigen. So robben wir zu dem prunkvollen Tischchen vor, welches vor der Schwelle zum Altar steht. Eine Person nach der anderen, da der Indonesier fehlt, geschieht es insgesamt sieben Mal. Auf Knien hin, auf Knien zurück, was je nach Sitzplatz eine Strecke von drei Metern bedeuten kann. Vor dem Tisch erfolgen unbeholfene bis bedächtige Verneigungen, die Japaner nehmen eine Prise Blütenmix aus einer kleinen Schale, halten sie vor ihre Stirn und streuen sie in eine größere Schale mit glühendem Sand. Gewusst wie. Heißt das auch, gewusst wo? Einen sanftmütigen Buddha habe ich noch immer nicht entdeckt.

Am Ende der Zeremonie habe ich maximal sechs konzentrierte Atemvorgänge am Stück geschafft und alles andere als gut gesessen. Trotzdem bedauere ich das Ende, denn damit sind auch die angenehmen Stimmen verstummt. Während die Mönche die Halle verlassen, nimmt der Priester hinter dem Tisch Platz. Aus amerikanischen und australischen Zeitungsartikeln, die säuberlich gerahmt die hinteren Gänge im Tempel zieren, habe ich anhand farblicher Suchergebnis-Markierungen entnehmen können, dass sein Name mit Socho beginnt. Jetzt hat er wieder diesen unergründlich lächelnden Gesichtsausdruck. Weisheit liegt in seinem Blick, Ruhe und Bedächtigkeit in der tiefen, schnurrenden Stimme. Während er wieder von Kukai und dem Shingon Buddhismus erzählt, fahren die Mönche in der Nebenhalle mit dem Mantra fort. Socho kommt schließlich auf „Aaaaa“ zu sprechen, aus dem A-Jikan hervorgeht; das den Ursprung, den Anfang von allem bildet; die Welt auf das zurückführt, was sie ist, nämlich eins: „I´m a tree. I´m a bird. I´m a flower. I´m a table.“

Um sieben Uhr ist das Frühstück fertig.

Koyasan wird in Reiseführern und im Internet als mystischer Ort beschrieben. Schlagworte wie ‚117 Tempel auf 900 Meter‘, ‚1.200 Jahre Geschichte‘, ‚uralter Friedhof‘ und Bilder von vernebelten Bergwäldern, Tempeldächern und Mönchen haben gewisse Vorstellungen erzeugt, in denen Staub und Ursprünglichkeit eine elementare Rolle spielen. Wenn diese Vorstellungen dann auf perfekt geteerte Straßen, minuziös verkehrende Linienbusse, Ampeln, winkende Verkehrswächter und Motorradausflügler treffen, ist das erst einmal enttäuschend. Doch die Vorzüge der modernen Zivilisation lassen mich an diesem frühen Samstagmorgen nicht lange kalt. Als nach dem zweiten, von Müdigkeit überschatteten Versuch einer Tempelbesichtigung die vertrauten blauen Letter der japanischen Convenience Store Kette ‚Family Mart‘ am Straßenrand auftauchen, erscheint das wie eine wundersame Rettung: Kaffee. Den gibt es im Tempel zwar auch, allerdings nicht zum Frühstück und nur, wenn man überzuckerten Dosenkaffee aus dem Getränkeautomat als Kaffee anerkennen will. Family Mart Kaffee hingegen ist richtiger Kaffee. Schwarz, heiß, kräftig, konkurrenzlos im eigenen Automat. Es gibt ihn in drei Größen und im Becher to go, was eigentlich unnötig ist, denn vor dem Family Mart gibt es typischerweise eine offizielle Raucherecke. So kommt gegen neun Uhr morgens endlich zusammen, was zusammen gehört.

Auf Stärkung folgt Schwächung: Koyasan überfordert mich. Wo fängt man bei über einhundert Tempeln an, wo hört man auf?

„You should see the head temple Kongobuji and the cemetery Okunoin“, hatte einer der Japaner aus dem Tempel empfohlen. Da sich zuvor herausgestellt hatte, dass er als offizieller Guide der Präfektur Wakayama den Indonesier für eine Nacht auf den Berg Koyasan begleitet hat und schon viele Male hier war, klang das nach einem erprobten Tipp. Doch der Haupttempel Kongobuji, der schon bei der halbherzigen Stippvisite vor dem Kaffee mit seiner Komplexität erschlagen hat – vertagt. Bleibt der Friedhof Okunoin am anderen Ende des Ortes.

Der Friedhof ist der wörtlich zu nehmende Eintritt in eine andere Welt. Über anderthalb Kilometer schlägt die Mystik zu, mit voller Wucht. Dann offenbart sich hinter der letzten Brücke das Highlight Koyasans, der Tempel Okunoin. Hier ist nicht nur das Grab des Kukai, dem postumen Meister Kobo Daishi, von dem man glaubt, dass er noch immer anwesend und in die ewige Meditation versunken ist. Hier ist auch der Hauptanlaufpunkt aller Pilger und Busreisen.

Der moosige und verwachsene Teil des Friedhofs mit den imposanten Bäumen hat mir gezeigt, wo das Koyasan meiner Vorstellung zu finden ist: in der Natur. Auf einem drei Kilometer langen Pilgerpfad, der über verschlungene Waldwege den Berg hinauf- und hinabführt, meine ich wenig später den Geistern der Vergangenheit zu begegnen. Sie zeigen sich in überwucherten, farbverblassten Torii, die vor langer Zeit errichtet wurden, um zu überdauern. Oder als verfallener Schrein an einem Aussichtspunkt, an dem es sich nicht zuletzt deswegen zu rasten lohnt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt dort ein junger Flötenspieler, der offenbar noch übt. Die teilweise schrägen Töne beschwören zwar keine alten Geister hervor. Dass sie aber vor einem Überfall durch lebende Geister durchaus schützen können, wird auf dem Weg nach unten auf einem Schild ersichtlich, welches eindringlich vor den Bären warnt.

Später sehe ich Elefanten, Dinosaurier und andere Urzeittiere durch ein zähes, graues Meer ziehen.

Das ist kein Traum und keine Halluzination, es sind zwölf Gesteinsbrocken, die auf einem rund geharkten Kiesbett auf der Tempelrückseite zum Zen Garten arrangiert wurden. Der Ausblick darauf ist in der gebuchten Raumkategorie enthalten, vor der abendlichen Meditation möchte ich ihn noch etwas genießen. Während der Steingarten vor meinen Augen mit immer mehr Bewegung zu einer Masse verschwimmt, weil ich schon seit mehreren Minuten darauf starre, ergibt Sochos Statement zu Baum, Vogel, Blume und Tisch für den Bruchteil einer Sekunde Sinn.

Einen Anhaltspunkt für das Gästeaufkommen in diesem Tempel liefert die Anzahl der bereitgestellten Slipper an der Pforte. Die war heute Nachmittag deutlich höher als zur Check-in Zeit am Vortag. In der Haupthalle, vor der schon etwa zwölf Paare abgestreift wurden, bestätigt sich nun die Annahme: Es ist voller geworden. Eine französische Reisegruppe hat sich auf dem Teppichboden versammelt, dazu die alte Japanerin samt Einkaufstasche und ihr Begleiter. Trotzdem sind Sitzkissen übrig, ich sitze jetzt auf zwei. Die Türen werden geschlossen, Socho und vier Mönche begeben sich zum Altar, die alte Japanerin nimmt noch einen letzten Schluck Wasser, bevor sie die Flasche lautstark in ihrer Papiertragetasche verstaut. Socho hält wieder die Begrüßungsansprache und erklärt das Vorgehen bei der Meditation. Ich verstehe etwas mehr als gestern, unter anderem den Hinweis auf eine Leitung, die vom Kopf in den Rücken führt und den Oberkörper aufrecht hält. Mit dieser Vorstellung und dem zweiten Kissen sitzt es sich erstaunlich gut. Das konzentrierte Atmen fällt mir leichter, knurrende Mägen, Schniefnasen und ungeübte Schneidersitzraschler bringen mich seltener aus dem Rhythmus.

Einatmen, ausatmen, sieben…so weit habe ich es nach vierzig Minuten immerhin – und sogar mehr als einmal – gebracht. Auch bei der englischen Variante der anschließenden Hot Spring Ressort Geschichte verstehe ich den Priester heute besser. So muss es ein blinder Masseur in diesem Ressort gewesen sein, der ihn mit einer treffenden Bemerkung über seinen „windigen“ Zustand auf den buddhistischen Pfad gebracht hat. Die daraus resultierte Erkenntnis ist bekannt: „I´m a tree. I´m a bird. I´m a flower. I´m a table.“

Das vegetarische Dinner findet heute mit einem französischen Paar statt, das nicht zur Reisegruppe gehört. Serviert werden wieder verschiedene Varianten von Tofu, Nudelsuppe und geraspelte Rohkost. Dazu gibt es Reis und Tee, beides als Nachschlag aus einem Topf und einer Kanne erhältlich. Die Gesprächskulisse der Reisegruppe, die zwei Räume weiter diniert, dringt durch die dünnen Papierwände. Golden bemalte Türen, die gleichzeitig Wände sind, werden aufgeschoben, zugeschoben, von allen Seiten huschen kahlköpfige Mönche und frisierte Mitarbeiter herein und heraus. Auch Socho kommt auf seinem Weg durch das Labyrinth der Schiebetüren vorbei, wünscht einen guten Appetit und entschwindet in den nächsten Raum. Kurz darauf ertönt aus dieser Richtung wieder das Mantra und legt sich wie ein sanfter Hauch über das akustische Kantinenflair.

Die gewachsene Anzahl an Gästen hatte auch eine Neuaufteilung der Sanitäranlagen zur Folge. Die Toiletten sind jetzt näher gelegen, die Sitze nach wie vor beheizt. Ein kleines Schild neben dem Trinkgeldteller am Waschbecken versichert, dass die Räume jeden Tag gereinigt werden. Das zusätzlich geöffnete Bad, den Frauen vorbehalten, liegt zwar nicht näher, kann heute aber zwei Stunden genutzt werden, was ich mir diesmal nicht entgehen lassen möchte. Baden in Japan ist eine Wissenschaft mit Tradition.

Das Prozedere kenne ich von einem früheren Besuch einer heißen Quelle. Entsprechend selbstbewusst entledige ich mich im Vorraum meiner Kleidung und stapfe zielstrebig mit meinem kleinen, dünnen Handtuch an der anwesenden, aber erst halbnackten Französin vom Essen vorbei, durch die Tür, hinter der ich das schwimmbadartige Gemeinschaftsbad erwarte.

Zu meiner Verblüffung stehe ich in einer winzigen Kabine mit Badewanne und dem obligatorischen Vorwaschplatz bestehend aus Plastikhocker und Duschkopf. Ich bin erstaunt über die Privatsphäre und sehe gleichzeitig ein, die Französin übergangen zu haben. Soll ich wieder rausgehen und ihr den Vortritt lassen? Und selbst nackt rumstehen? Ich entscheide mich dagegen, starte mit meiner Waschung und erhalte prompt die Quittung. Das Wasser ist und bleibt eiskalt. Eine Vermutung kommt auf, bestätigt sich nach dem Verlassen der Kabine: Private Bathroom heißt es auf einem Schild neben der Tür. Das habe ich nicht gebucht. Dann entdecke ich die richtige Tür.

Als ich die warme Fliesenlandschaft betrete, vollzieht eine bis dahin unbekannte, alte Frau mit silber-violetten Haaren ihre Vorreinigung an den Waschplätzen zur Rechten. Die Französin und zwei weitere Unbekannte sitzen im Steinbecken zur Linken. Als ich mich kurz darauf sauber und etwas aufgewärmt vom warmen Duschwasser zu den Frauen in das doch nicht so heiße Badewasser geselle, dauert es nicht lange und der Begriff Waschweiber entfaltet seine Wirkung: „Konichi wa! Where are you from? How long do you stay? Where are you going next?“, schnattert es abwechselnd mit japanischem, französischem und deutschem Akzent. Nach Abhandlung der wichtigsten touristischen Eckdaten landen wir beim Thema Essen. Die Französin schwärmt von der guten japanischen Küche, die beiden Japanerinnen, Mutter und Tochter, äußern ihre Enttäuschung über die Portionsgröße des Abendessens in diesem Tempel: „So small. In two hours you will be hungry again“, prognostiziert die Tochter und ich hoffe inständig, dass der Stäbchen-bedingt langwierige Verzehrprozess auch heute mein Sättigungsgefühl bis ins Reich der Träume tragen wird.

Um 5.45 Uhr verkündet mein Mann, dass er vor Hunger erst sehr spät einschlafen konnte. Die Morgenzeremonie möchte er deshalb heute ausfallen lassen. Er ist nicht der Einzige. Vor der Haupthalle reihen sich zum Glockenschlag verhältnismäßig wenige Slipper. Acht Mitglieder der französischen Reisegruppe sind da, sechs von ihnen haben sich auf Hockern niedergelassen, die für ermattete Teilnehmer im hinteren Teil der Halle bereitstehen. Ich erachte das als eine gute Idee und nehme mir ebenfalls einen Hocker. Angenehme Stimmen in angenehmer Position – warum soll ich mir selbst das Leben eigentlich schwer machen. Doch dann kommen die beiden Japanerinnen aus dem Bad, zusammen mit der silber-violetten Großmutter und zwei Männern. Der Jüngere hat den Schädel rasiert und trägt ein Gewand, sie alle wirken gläubig und professionell praktizierend. Dann lassen sie sich im Fersensitz auf dem roten Teppichboden nieder, vorne vor der Schwelle zum Altar, versprühen Bedächtigkeit und Tiefgang. Ihr Anblick zwingt mich unweigerlich auf die Knie. Fersensitz, jetzt oder nie.

Das Gute an körperlicher Taubheit ist, dass man nichts spürt. Wenn sie aber aus einem vorübergehenden Schlaf in den Füßen zu erwachen droht, möchte man nur noch eins: aus dem Fersensitz erlöst werden.

Und so bin ich dankbar, als einer der Mönche zur Verehrung Buddhas aufruft und das Rutschspektakel Richtung Altar in Gang setzt. Die Zeichen der Verehrung erfolgen diesmal im Doppelpack. Die japanische Familie macht vor wie es geht, die folgenden Franzosen haben es schon wieder vergessen. Als ich dran bin, habe ich es ebenfalls vergessen. Glücklicherweise teile ich mir das Feld mit der Französin aus der Reisegruppe, die Pluderhose und Stirnband trägt und somit buddhistische Erfahrung ausstrahlt. So nehme ich sie mir zum Vorbild, nehme wie sie die Prise aus der Schale, halte sie hoch, halte sie hoch, halte sie immer noch hoch, was mich von hinten sicherlich so andächtig aussehen lässt wie sie. Nach einer gefühlten Ewigkeit streuen wir die Prise in die große Schale, verneigen uns und kriechen zurück zu unserem Platz. „Nice, nice!“, flüstert mir meine mütterliche Badbekanntschaft auf dem Weg zu und baut damit unwissentlich mehr Druck auf als Stolz. Bis zum Ende der Zeremonie verweile ich im Fersensitz – und mache mir das Leben doch wieder unendlich lange Minuten schwer.

Sochos japanische Ausführung zum Mantra dauert heute länger. Ich gönne es der japanischen Familie, die für eine einzige Nacht im Tempel fünf Stunden aus einer Präfektur im Westen angereist ist. Genieße den leisen Hall des Mantras, welches die Mönche auch heute in der Nebenhalle fortsetzen. Die anschließende englische Variante der Shingon Geschichte enthält zudem neue Informationen für mich: Ich verstehe, dass es einen Buddha für Ungläubige gibt und dass Socho einen Besuch im Reihokan Museum empfiehlt, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Ich erinnere mich an die stechenden Augen vom Feuerritual und stelle fest, dass ich den einzigen Buddha in diesem Tempel bisher im Schlafzimmer gesehen habe und dieser klein und blau ist.

Der Sonntag ist auch in Japan ein beliebter Ausflugstag. Das zeigt sich am Family Mart, wo sich die ersten Motorradfahrer zum Kaffee treffen, aber auch vor dem Tempel Kongobuji, wo die Verkehrswächter schon am frühen Morgen allerhand zu regeln haben. Ausflucht vom aufkommenden Trubel bietet der Wald, denn der Pilgerweg vom Vortag ist nur ein kleiner Abschnitt in einem riesigen Pilgerweg-Netz, welches den Berg und die Halbinsel Kii umspannt. Die Bärenwarnung erscheint diesmal am Anfang des Weges. Das macht den unbeschwerten Genuss der Natur nicht leicht, sorgt aber für stetiges Gespräch, irgendwann auch aus schwerem Stoff: I´m a tree. I´m a bird. I´m a flower. I´m a table. Wenn ich das alles bin, sind dann Bäume, Vögel, Blumen und Tische auch alles, inklusive mir? Wenn jeder und alles, alles und jeder ist – wieso gibt es dann Rassismus? Können die uralten Steine, auf die ich trete oder die uralten Bäume, die ich passiere, rassistisch sein? Wenn die Welt in Wirklichkeit einfach nur eins ist – warum kann es dann kaum ein Lebewesen verstehen? Oder kann ein hungriger Bär es verstehen?

Einige Stunden später bin ich schlauer. Vielleicht liegt es an der mentalen Verbindung, die ich mit Kukai alias Kobo Daishi – besser gesagt mit dessen Bildnis in Form einer Statue – im Reihokan Museum eingegangen bin, indem ich sein Knie berührt habe. Vielleicht liegt es aber auch an der banalen Einsicht, die Komplexität des Buddhismus als Indikator dafür begreifen zu müssen, dass die Antwort nicht einfach sein kann. Im Museum habe ich erfahren, welche Buddhas und Beschützer neben dem kosmischen, also meinem klassischen Buddha, von den Anhängern der Shingon Schule verehrt werden. Zwei davon sehen nicht sonderlich freundlich aus. Doch der stechende, furchteinflößende Blick, mit dem die Mantrakönige Fudo-myoo und Aizen-myoo dargestellt werden und der mich auch beim Feuerritual in der Nebenhalle beobachtet hat, dient nur zum Schutz. Unter anderem vor Ungläubigen, die das Geheimnis der Shingon Lehre in den falschen Hals bekommen könnten.

Das Geheimnis.

Macht es auch nicht einfacher, die Sache mit der einen Welt zu verstehen.

Das Slipperaufgebot vor dem Tempel hat wieder verlässlich auf die Ankunft einer Reisegruppe hingewiesen. Diesmal sind es Japaner. Um die zwanzig Leute haben sich zur Meditation um 17:30 Uhr in der Haupthalle eingefunden, da die Sitzkissen abgezählt sind, habe ich ein zweites notgedrungen meiner Sitznachbarin überlassen. Sochos englische Erläuterung zur Meditation beschränkt sich heute auf den Hinweis, so zu verfahren, wie gestern. Schnell wird auch wieder deutlich, dass Japaner einen anderen Zugang zum Sitzen auf dem Boden haben. Obwohl mehr Leute anwesend sind, herrscht weniger Bewegung und mehr Ruhe. Mehr Ruhe führt auch mich zur Ruhe. Einatmen, ausatmen, eins…

….einatmen, ausatmen, sieben. Einatmen, ausatmen, Rückfahrwarnsystem. Ein Bus ist draußen angekommen, eine weitere Reisegruppe steigt aus. Japaner, das ist nicht zu überhören. Die Stimmen kommen näher, Schritte werden laut, poltern erbarmungslos über das hölzerne Weltkulturerbe. Der darauf folgende Hustenanfall der alten Japanerin, die ebenfalls noch mit ihrem Begleiter im Tempel verweilt, holt mich endgültig zurück auf den harten Teppichboden der Tatsachen. Während sie fluchtartig und weiter hustend die Halle verlässt, wird mir bewusst, dass ich trotz Unterbrechung im Kopf die Meditation beinahe regungslos überstanden habe.

Auf den japanischen Hochbetrieb ist man im Tempel gut vorbereitet. Eine kratzende Lautsprecheranlage stellt sicher, dass auch Besucher, die im letzten Tempelwinkel untergebracht sind, zum Essen gerufen werden können. Die Trinkgeldteller samt Reinigungshinweis im Toilettenraum sind wieder verschwunden, Japaner kennen schließlich kein Trinkgeld und auch keine schmutzigen Toiletten. Das Bad teile ich mir heute mit drei Frauen aus Tokio, die ebenfalls bestürzt über das kleine Abendessen sind. Obwohl ich müde bin, schlafe ich erst gegen 3 Uhr morgens mit dem Gedanken ans Frühstück ein.

Trotz Schlafdefizit und Hunger – das letzte Mantra vor der Abreise möchte ich mir nicht entgehen lassen. Vor der Haupthalle parken die Slipper bereits in dritter Reihe, der Boden ist mit über 30 Anwesenden fast voll besetzt. Ich ergattere einen letzten Platz neben der rechten Faltwand aus Papier und bin froh, dass der Abstand noch genug Millimeter hergibt, um mich im Schneidersitz zu entfalten. Darin bin ich seit gestern Abend schließlich richtig gut. Ich schließe die Augen, lausche wie sich Sochos Stimme und die der sechs Mönche zum Mantra formen. Wohlklingend, melodisch, synchron. Zum Angewöhnen. Dann kommt der Teil mit der Verehrung. Da kein Platz zum Kriechen geblieben ist, muss sich jeder ab der zweiten Sitzreihe erheben, um nach vorne zu gelangen. Am Tisch vor der Schwelle wird gestreut, sich verneigt, einmal, dreimal, mit Gebetskette, ohne Gebetskette, routiniert, unbeholfen, andächtig, gezwungen. Mindestens zwanzig Minuten lang wird so ersichtlich, wie vielfältig echte und unechte Verehrung ausfallen kann.

Sochos Anschlussgeschichte gibt es auch heute morgen nur auf Japanisch. Obwohl er wesentlich schneller spricht, dauern seine Ausführungen deutlich länger. Nehmen schon mehr Zeit in Anspruch als an den Vortagen in beiden Sprachen zusammen. Was erzählt er da?

Ein paar Leute fangen an zu lachen. Socho fängt an zu lachen, erzählt noch schneller und lauter. Noch mehr Leute lachen, Socho, sichtlich vergnügt, scheint angespornt und kommt mit jedem ausgelösten Gelächter mehr in Fahrt. Er gestikuliert und wächst, erzählt und lacht, sorgt für so gute Stimmung, dass ich immer verwirrter und auch etwas neidisch werde.

Während sich später die erheiterte Menge langsam aus der Halle schiebt und vor der Tür nach passenden Slippern sucht, inspiziere ich noch einmal den nahezu unbeleuchteten Altar. Irgendwo muss Buddha doch sein. Und dann erblicke ich endlich seine Augen. Erkenne sein Gesicht, auch wenn ich es nicht richtig erfassen kann. Doch das ist egal. Buddha ist da. Wenn ich schon nichts zu lachen habe, so ist zumindest das gewiss.

Das ersehnte Frühstück findet im gleichen Raum wie das letzte Abendessen und mit der gleichen dreiköpfigen Familie statt. Wie sich herausstellt, gehören sie nicht zu den japanischen Reisegruppen, sondern kommen aus China: „We didn´t understand anything“, bringt die enttäuschte Tochter ihre Erkenntnisse aus der Zeremonie auf den Punkt und fragt, ob dieser Raum speziell für Ausländer sei.

Als mein Mann und ich eine gute Stunde später den Tempel verlassen, sind die Busse schon abgefahren und die Gänge menschenleer. Beim Schuhwechsel an der Pforte kommt Socho im glänzenden schwarzen Gewand vorbei. „What a beautiful day“, bemerkt er mit einem Blick in den Himmel, wünscht eine „good night“ und geht weiter. Von der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite aus ist kurz darauf zu sehen, wie er, das buddhistische Tempeloberhaupt, in eine schwarze Limousine steigt und diese auf die Straße lenkt. Unergründlich lächelnd winkt er uns ein letztes Mal zu und braust im dicken Lexus von dannen.

Es ist ein Bild, das ich zum Abschluss nicht gebraucht hätte. Doch dann erinnere ich mich an seine Worte und es ergibt Sinn: „I´m a tree. I´m a bird. I´m a flower. I´m a table.“

Warum also nicht auch ein Auto.

Einige Wochen später hat sich die Sicht auf manche Dinge geklärt. Auf einem aufgehellten Foto im Tempelprospekt habe ich – nach längerer Betrachtung – erkannt, dass der Buddha in der Haupthalle schlichtweg zu riesig war, um ihn hinter der dicht arrangierten Deckendekoration voll erfassen zu können. Der Lexus hat sich nach einem Bildabgleich als Infiniti erwiesen, was an der Preisklasse nichts ändert, aber nicht mehr so unmittelbar nach Luxus klingt wie Lexus.

Luxus und Buddhismus – nach der asketischen Zeit im Tempel, in der ich mir für mehr als 100 Euro pro Nacht Slipper und Bad mit fremden Menschen geteilt, auf dem Boden geschlafen und wenig zu Essen bekommen habe, hat beides für mich noch weniger zusammengepasst als vorher.

Den Priester in dieser teuren „Luxuslimousine, die den Puls hochtreibt“ (Slogan) davon fahren zu sehen, war im ersten Schockmoment so etwas wie der Skandal um den Protz-Bischof Tebartz van Elst. Doch dann wurde mir klar, dass es zu dieser Weltanschauung sehr wohl passt: Shingon Buddhisten glauben an Buddhaschaft noch in diesem Leben und sie leben auch in diesem Leben – was in einer hoch industrialisierten Konsumnation wie Japan natürlich anders aussieht als in einem abgelegenen Dorf im Himalaya. Der Ort Koyasan mit seiner guten Infrastruktur vom Bergbahn-Bahnhof bis zur gepolsterten Leitplanke hat es selbst gezeigt. Die nachträgliche Lektüre über Kukai, den verehrten Kobo Daichi, hat mich zudem gelehrt, dass auch der große Meister den schönen Dingen nicht abgeneigt war und sich als geachteter Künstler und politischer Funktionär an Publikum und Untergebenen erfreut hat. Vielleicht ist Socho diesem Vorbild einfach gerne gefolgt.

Dass ich ein Baum oder Vogel bin, leuchtet mir noch immer nicht ein. Der Gedanke, dass die Welt in Wirklichkeit eins ist, aber nur erwachte Personen das verstehen können, ist dennoch entspannend. Anstatt zu meditieren gucke ich daher jetzt öfter in die Luft bis ich das Rauschen sehe, wie auf einem schlecht belichteten Foto. Stelle mir die Welt als Pixelwerk vor, in dem ich nicht das Zentrum bin, sondern nur ein „A“ wie „Alles hat den gleichen Ursprung“. Ein winzig kleiner Teil. Wie der Baum, der Vogel, die Blume, der Tisch und das teure Auto.